- TOP

- ピックアップ / インタビュー

- 【コラム】世界旅情記 『岐阜県 長良川』

PICK UP

日本から海外まで、知る人ぞ知る魅力的な旅先をご紹介。

あなたがまだ見ぬ景色や旅行体験をお届け。

【コラム】世界旅情記

『岐阜県 長良川』

岐阜県を流れる「長良川」は清流として知られ、毎年5~10月に伝統漁法の鵜飼が行われます。この漁では人と鵜の信頼関係が何よりも大事。闇夜の中、篝火に照らされた光景は1300年前と変わらないままで悠久の時を感じさせます。

山上で岐阜城が見守る夜

起源をたどれば、7世紀の飛鳥時代にまでさかのぼる、長良川の鵜飼。鵜匠が水鳥の鵜を操り、鮎などの獲物を捕っていきますが、鵜との連携や鵜匠の巧みな技さばきを一目見ようと、室町時代には既に観覧が行われていました。観客の中には将軍の足利義教や戦国武将の織田信長もいたとか。歴史と文化を兼ね備えた鵜飼は高く評価され、現在、長良川で活動する6人の鵜匠は宮内庁に所属する国家公務員です。年に数回、お務めとして漁で捕れた鮎を皇室に納め、その技術は父から子へと代々受け継がれています。

陽が沈み、空が暗くなったのを合図に観客は屋形船に乗り込みます。両岸はホテルや民家の灯りがまばゆい一方で、川面は暗く、静まり返っています。10月の長良川は風も涼やかで、日に日に秋が深まっているようです。

花火と同時に鵜飼がスタート

屋形船はゆっくりと航行し、河原に着岸。すると目の前を10羽近い鵜を先頭に鵜舟がすーっと横切っていきます。距離は予想以上に近く、篝火に照らされた鵜匠の表情や鵜の動きに臨場感があるのも目線が同じ高さゆえ。篝火が揺らめき、大きくしなると同時に火の粉が舞い上がり、幽玄の美が漂います。

腰蓑を付けた鵜匠はさながら浦島太郎のようですが、その衣装には防水や防火の効果があり、室町時代から続く知恵の賜物です。そして、その手元にはそれぞれの鵜とつながった手縄(たなわ)が握られ、鵜同士が絡まらないように素早くさばいていきます。縦横無尽に泳ぐ鵜もいれば、忠実に船と並走する鵜もいて、その個性はさまざま。一羽一羽の性格を把握しながら狩りをしやすいように手厚くサポートする姿はスポーツチームの監督を彷彿とさせます。

やがて興奮が最高潮に達すると、すべての鵜舟が川幅いっぱいに並び、一斉に漕ぎ出してクライマックスの総がらみを迎えます。遠くで炎だけが浮かび上がっていた景色が徐々に舟や鵜の姿を伴い、一糸乱れず目の前を通過していく様子は圧巻です。鵜飼に欠かせない、川と人と鵜。自然と生きものの力を借りて行う鵜飼は単なる漁ではなく、共生の大切さを教えてくれます。いつまでも続いてほしいと願う日本の伝統風景です。

PROFILE

浅井みら野(あさいみらの)

アメリカの大学で国際関係とジャーナリズムを学び、卒業後は日本の旅行会社で法人営業を担当。その後、旅行関連のカメライターとして、日本全国、世界各国を訪れ、まだ知られていない土地の魅力をご紹介。

特集記事をもっと見る

-

- 2025 JUNG YONG HWA LIVE 'Director's Cut : Our Fine Days' IN JAPAN

ジョン・ヨンファ(CNBLUE)の

ソロデビュー10周年記念公演をTV初・独占放送!- 衛星劇場

© YOSHIHITO KOBA

-

- 妻夫木聡×広瀬すず

史実に記されてこなかった戦後の沖縄を

壮大なスケールで描く超大作『宝島』

-

- フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 日本大会

坂本花織、樋口新葉、友野一希、三浦佳生ら出場!

今年新設された日本大会を生中継- テレ朝チャンネル2

写真:Raniero Corbelletti/USA TODAY Sports/ロイター/AFP/アフロ、西村尚己/アフロスポーツ、©N.Tanaka/SHUTTERZ

-

- 【新】SPY×FAMILY(スパイファミリー)

わくわくの任務が始まる

待望のSeason 3をお届け!- アニマックス

©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

-

- 【新】S.W.A.T. ファイナル・シーズン

シェマー・ムーア主演のメガヒット・アクション

ファイナルとなる第8シーズンを独占日本初放送- スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ

© 2025 Sony Pictures Television Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

-

- わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!

最新テレビシリーズの映画公開記念

昨年公開の劇場版をTV初放送- 東映チャンネル

©2024 わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!製作委員会

- わんだふるぷりきゅあ!ざ・むーびー!ドキドキ・ゲームの世界で大冒険!

-

- 【特集】西田敏行 一周忌

名作映画・ドラマで辿るその魅力 観る人を笑顔にする稀代のエンターテイナー

『ゲロッパ!』©2003 “Getup!”SoulBros.

- 【特集】西田敏行 一周忌

-

- 【新】ファイルX:暴かれた極秘文書

『X-ファイル』のデヴィッド・ドゥカヴニーが

国家が隠してきた衝撃の事実を暴くドキュメンタリー- ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ

©2025 A&E Television Networks. All rights reserved.

-

- 【新】流転の花嫁

~Rewriting Destiny~ 転生を繰り返すヒロインの行く末は…

“沼落ち”必至のラブロマンス時代劇- スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ

©Hangzhou IX Media Co., Ltd.

- 【新】流転の花嫁

-

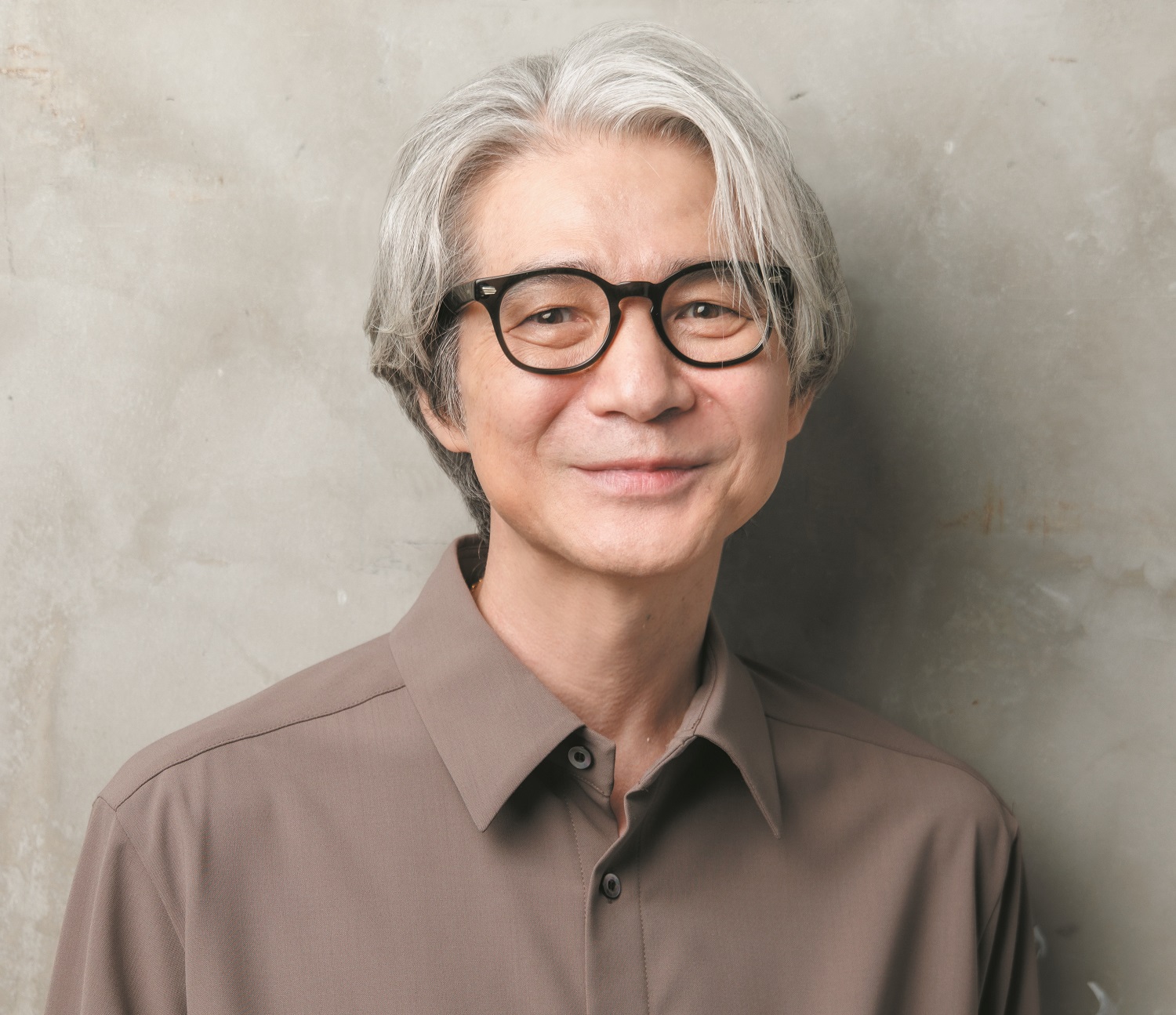

- 吉岡秀隆

WOWOW「連続ドラマW」主演

犯人を追う刑事役

-

- 新・みんなの鉄道

“鉄道の日”一挙放送 10月14日は「鉄道の日」!革命的電車番組を大特集

- フジテレビONE スポーツ・バラエティ

- 新・みんなの鉄道

-

- 「BS10プレミアム」

10月1日(水)スタート BS10スターチャンネルが音楽を加えてリニューアル

10月は音楽番組の無料放送が多数!- BS10プレミアム

上:©ひばりプロダクション、左:『007/ロシアより愛をこめて』© 1963 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.、右:『幸福の黄色いハンカチ デジタルリマスター版』©1977,2010 松竹株式会社

- 「BS10プレミアム」

-

- ファビオ

チャンネル銀河×雑誌「おとなの週末」

×ファビオ飯のコラボ番組がスタート- チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

Photo /平野司 協力:ARTIFEX GALLERY

-

- 【連載】韓国&アジアドラマ最前線

『布団キックロマンス』 観たい!知りたい!絶対ハマる!ネクストブレイク作品がココに

- 衛星劇場

- 【連載】韓国&アジアドラマ最前線

-

- 『松平健芸能生活50周年記念公演』第一部・第二部

「暴れん坊将軍」からマツケンソングまで楽しめる

二部構成の舞台をTV初放送!- 時代劇専門チャンネル

『松平健芸能生活50周年記念公演』 第一部「暴れん坊将軍」写真提供:明治座

-

- 【連載】特等席で逢いましょう

『宝塚歌劇の世界~Season7~夢介千両みやげ』('22年雪組 宝塚大劇場) 押さえておきたい話題の舞台をTVで堪能

- 時代劇専門チャンネル

原作/山手樹一郎「夢介千両みやげ」 ©宝塚歌劇 ©宝塚クリエイティブアーツ

- 【連載】特等席で逢いましょう

-

- 吉岡里帆×水上恒司

謎に包まれた街を舞台に過去と現在が交錯する

『九龍ジェネリックロマンス』

-

- 市原隼人

前代未聞の給食スペクタクルコメディ

給食マニアの教師を全身全霊で熱演Photo:平野司

-

- 合理的にあり得ない 探偵・上水流涼子の解明(全11話一挙放送)

天海祐希×松下洸平の初タッグで贈る痛快エンタメ

- 映画・チャンネルNECO

©柚月裕子/講談社/カンテレ

-

- 2025パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ

賞金総額1億円をかけた戦いを全日程生中継!

- GAORA SPORTS

©MBS

-

- 【新】大夢帰離~明かせぬ想い、宿命の朱~

若手中国俳優ホウ・ミンハオ主演!

ダークファンタジー時代劇を日本初放送- 衛星劇場

©BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

-

- オアシス LIVE AT WEMBLEY STADIUM 2000

ウェンブリースタジアムでの伝説的ライブをオンエア

- フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

-

- FUJI ROCK FESTIVAL '25 完全版

日本最大級の野外音楽フェスを15時間独占放送!

- フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

©宇宙大使☆スター

-

- ウィキッド ふたりの魔女

第97回アカデミー賞®で2部門受賞

不朽のミュージカル『ウィキッド』が映画化- WOWOWシネマ

© 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

-

- 【連載】特等席で逢いましょう

パルコ・プロデュース2025

『先生の背中~ある映画監督の幻影的回想録~』 押さえておきたい話題の舞台をTVで堪能

- 衛星劇場

- 【連載】特等席で逢いましょう

-

- 陪審員2番

巨匠クリント・イーストウッド監督の最新作をTV初放送

- BS10スターチャンネル

© 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

-

- ぼくが生きてる、ふたつの世界

監督:呉美保×主演:吉沢亮

切なくも心に響く家族の物語- 日本映画専門チャンネル

©五十嵐大/幻冬舎 ©2024「ぼくが生きてる、ふたつの世界」製作委員会

-

- 『ガリレオ』映画版&TVシリーズなど関連作品を一挙放送

映画『ブラック・ショーマン』公開記念!

東野圭吾 原作×福山雅治 主演作品をチェック- 日本映画専門チャンネル

『沈黙のパレード』©2022 フジテレビジョン アミューズ 文藝春秋 FNS27社

-

- 木下グループジャパンオープンテニス

国内で行なわれる唯一の男子テニスATPツアー公式戦

- WOWOWライブ

Getty Images

-

- 大同生命SVリーグ 2025-26

世界最高峰を目指す日本のバレーボールリーグ

2年目のシーズンが開幕!- J SPORTS

©SV.LEAGUE

-

- 【新】パズル作家ルートヴィヒ 謎は解くためにある(全6話) 一挙放送

視聴者数950万人超*!

各メディア絶賛の最新ミステリー- ミステリーチャンネル

© Big Talk Studios Limited MMXXIV. All Rights Reserved. *見逃し視聴を含む

-

- 【連載】映像化された話題の一冊『出禁のモグラ』

世にも不死議な物語

『出禁のモグラ』の原作を紹介!- アニマックス

-

- 2025プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD

プロ野球ドラフト会議を最終指名まで完全生中継

- スカイA

-

- 里見浩太朗×天童よしみ×高橋みなみ

BS10プレミアムの新音楽番組『歌聖へのラブレター』

記念すべき第1回「美空ひばり」への深い想いを語る- BS10プレミアム

Photo:平野司

-

- 【連載】韓国&アジアドラマ最前線

『労務士ノ・ムジン』 観たい!知りたい!絶対ハマる!ネクストブレイク作品がココに

- KNTV

- 【連載】韓国&アジアドラマ最前線

-

- 使い方ガイド

CS・BSの番組が満載のチャン・ナビが

新しくなってさらに便利に!※「チャン-ナビ」はおすすめ番組を紹介しているサイトです。ケーブルテレビで放送される全ての番組ではありません。予めご了承ください。

-

- 【コラム】世界旅情記

『オーストラリア(オセアニア)マレワ』 日本国内から海外まで、知る人ぞ知る魅力的な旅先をご紹介。あなたがまだ見ぬ景色や旅行体験をお届け。

- 【コラム】世界旅情記